2023年11月24日 10:28 am

「住民支え合いマップづくり・個別避難計画作成」

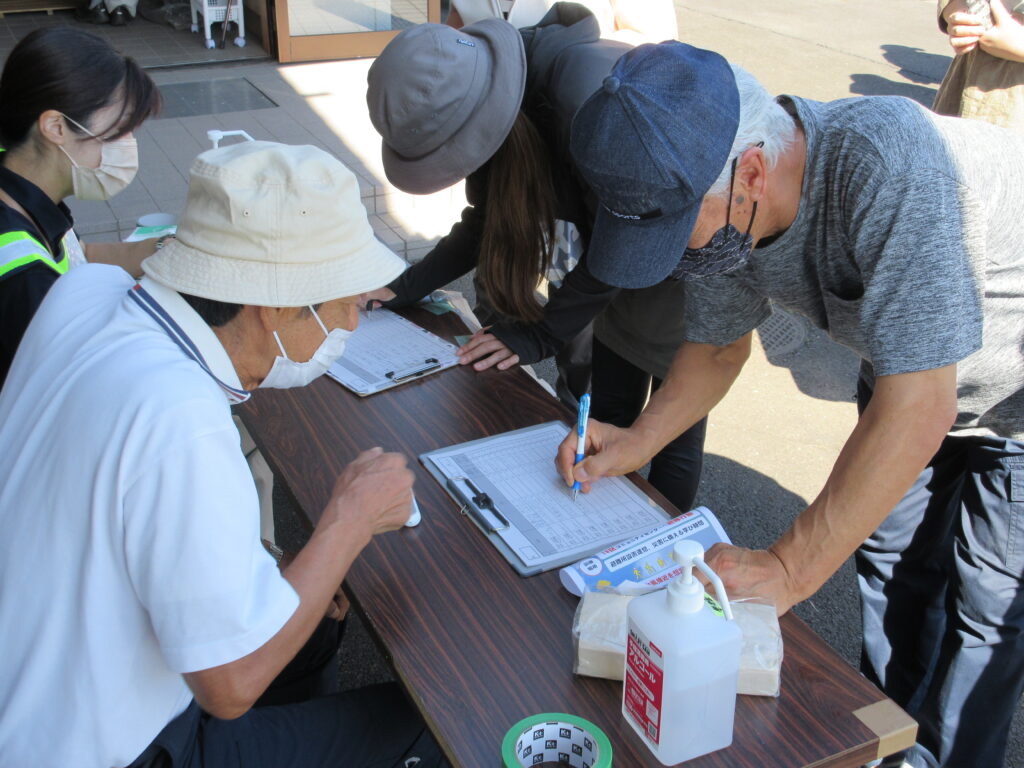

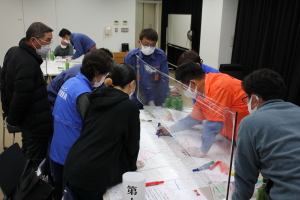

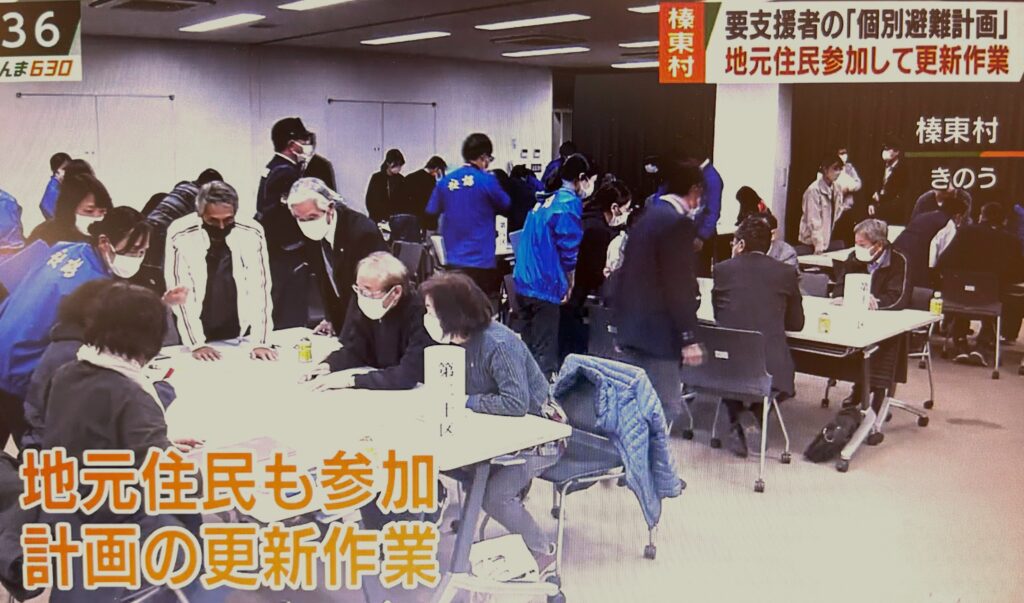

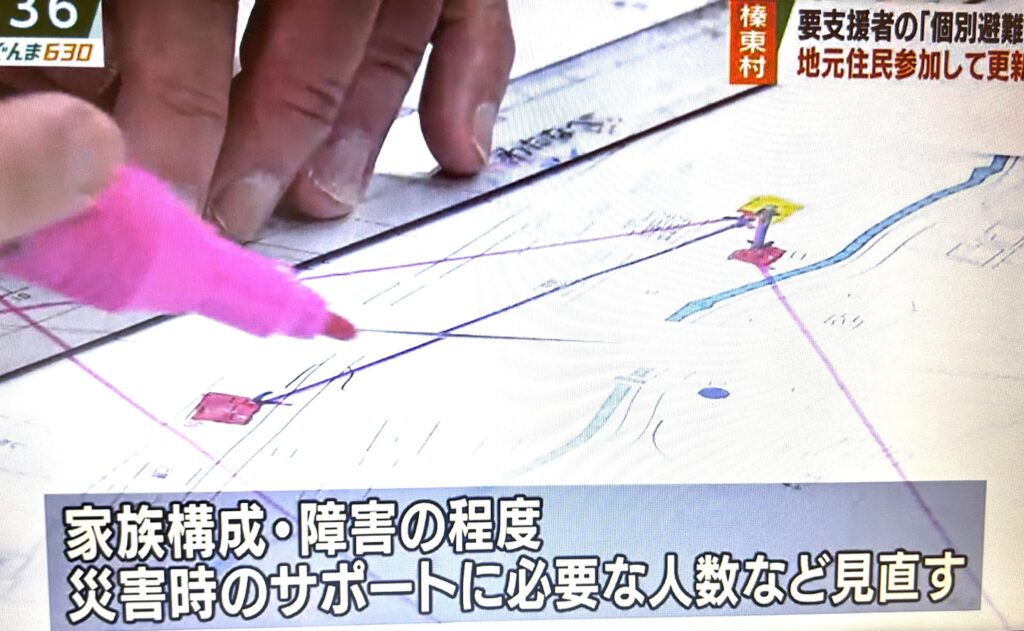

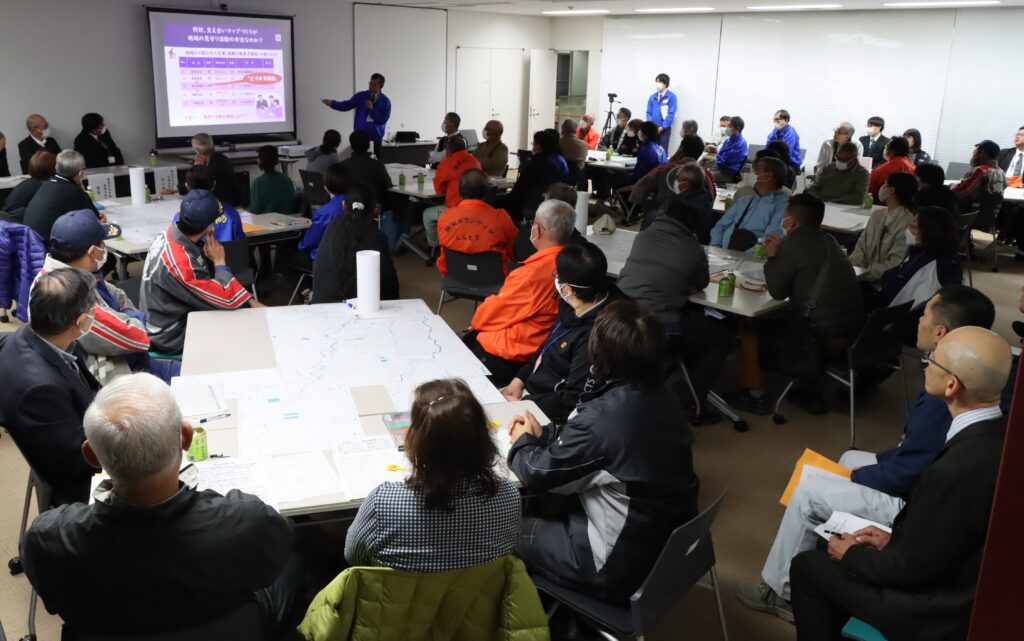

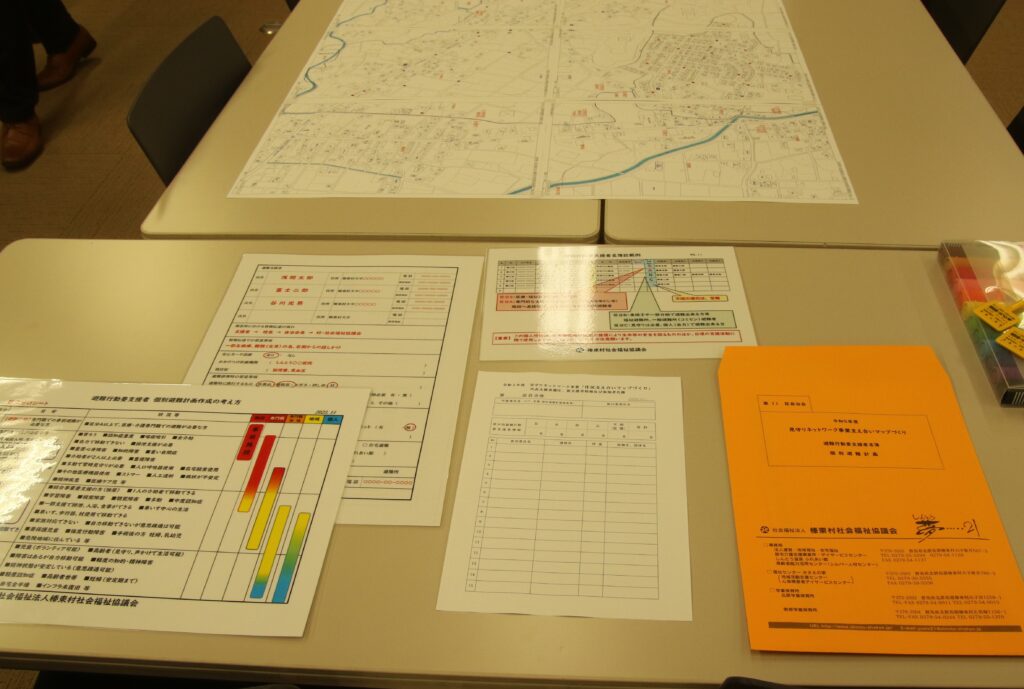

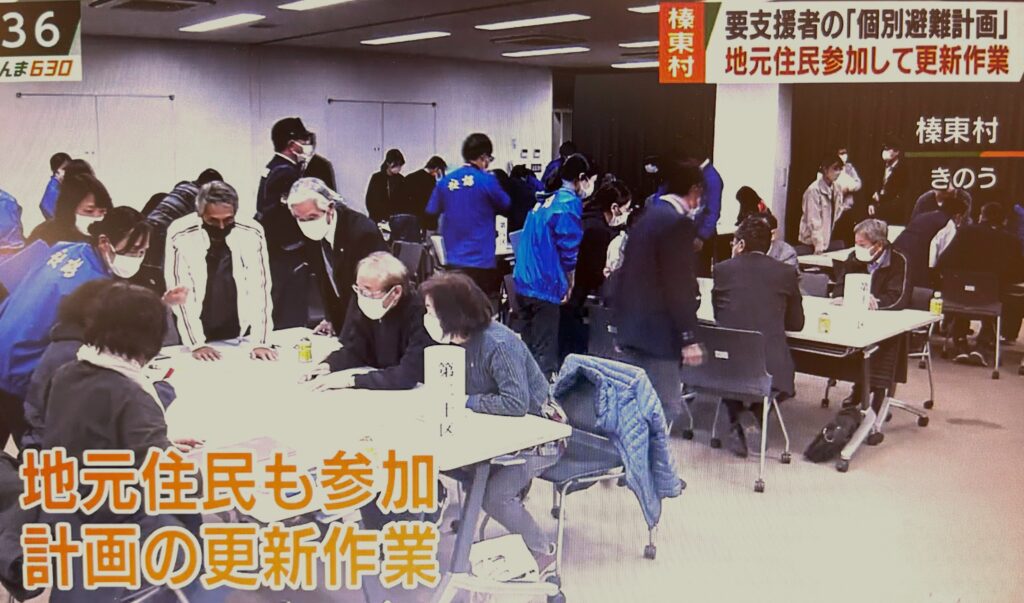

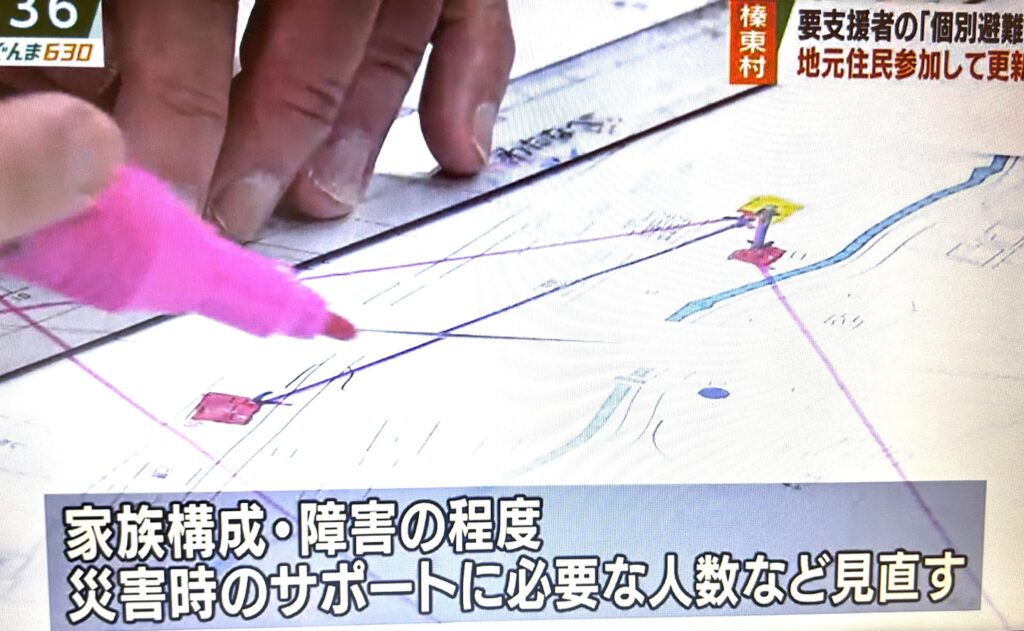

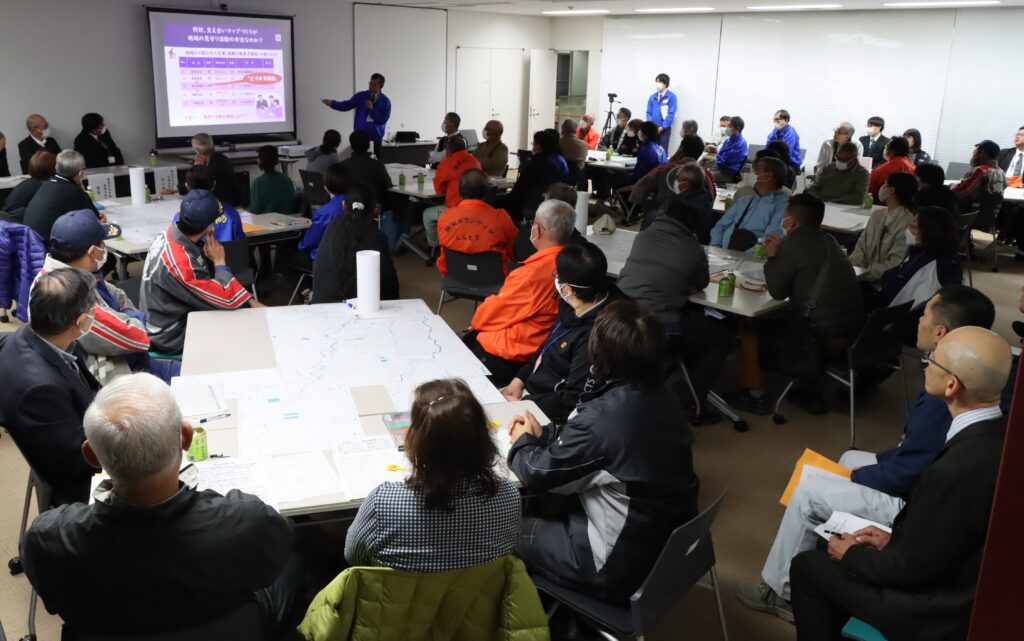

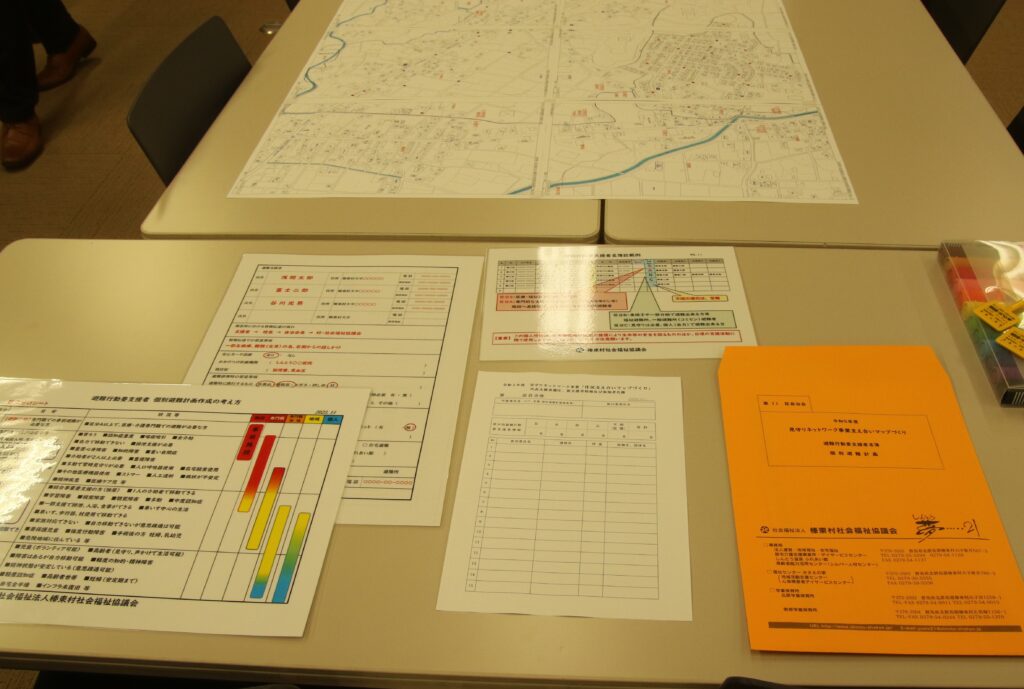

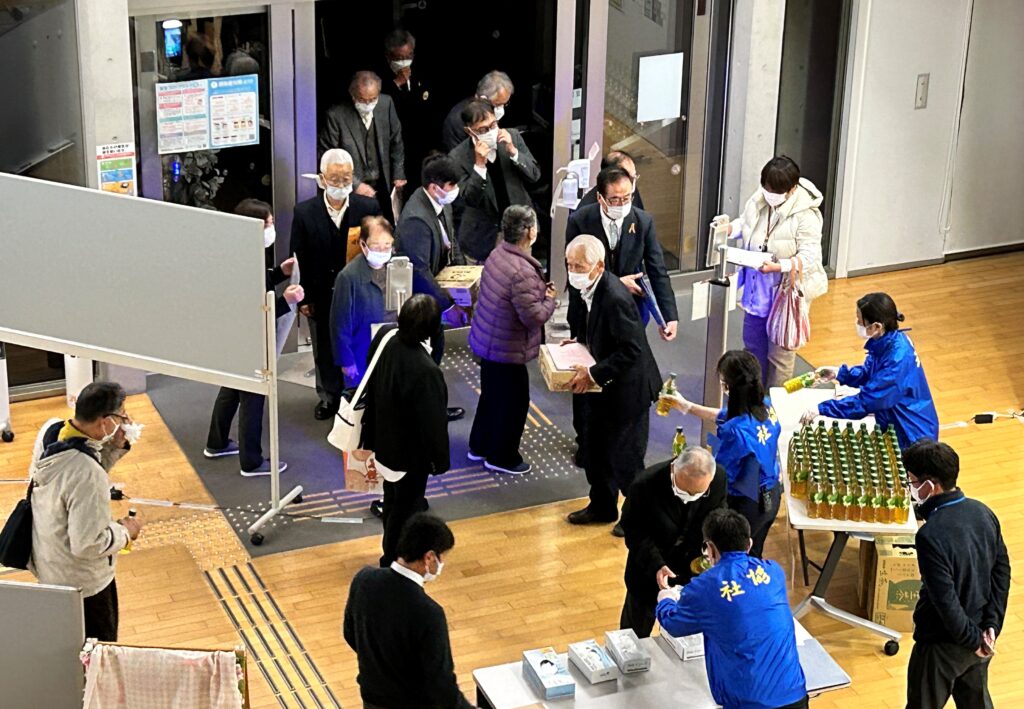

平成24年度本会が策定した榛東村地域福祉活動計画に記載されている「地域における要援護者情報の把握と共有」に基づき、災害時や非常時に支援を必要とする方・世帯(避難行動要支援者)を地域全体で見守るネットワーク構築のために地域支援関係者が一堂に会し、地域の詳細情報を住宅地図に示して避難行動要支援者を中心とした総合的な支援(見守り)体制のマップづくりを実施し、地域住民による顔の見える関係づくり(地域力の向上)や避難行動要支援者の福祉ニーズ把握を目的とした令和5年度見守りネットワーク事業「住民支え合いマップ作り・個別避難計画作成」が榛東村役場「201会議室」において11月14日(火)・15日(水)・16日(木)に開催されました。

昨年度に引き続き、今年度も新井地区、長岡・山子田地区、広馬場地区の3ブロックに分かれ3日間という日程で開催されました。

1日目は、新井地区の皆様、総勢77名の参加。

当日は、NHK前橋放送局の方が取材に訪れました。

取材ということで皆さん少し緊張ぎみのマップ作り・個別避難計画作成でした。

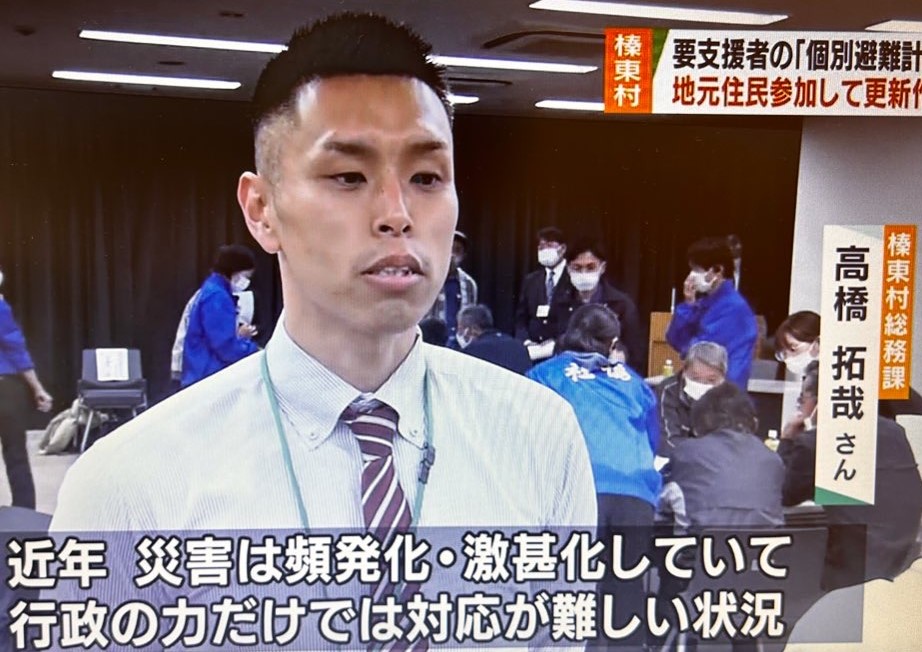

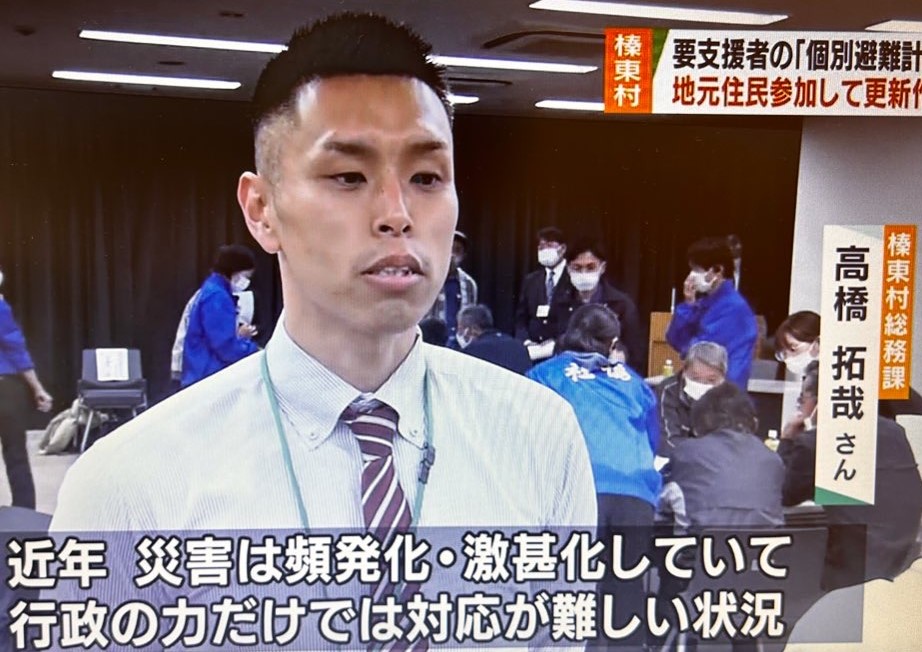

- 最も緊張したのが榛東村役場総務課 防災担当 高橋氏

11月15日、昨日行われた見守りネットワーク事業「住民支え合いマップづくり・個別避難計画作成」の模様が、「NHKほっとぐんま630」で放送されました。

2日目は、長岡・山子田地区の皆様、総勢98名の参加。

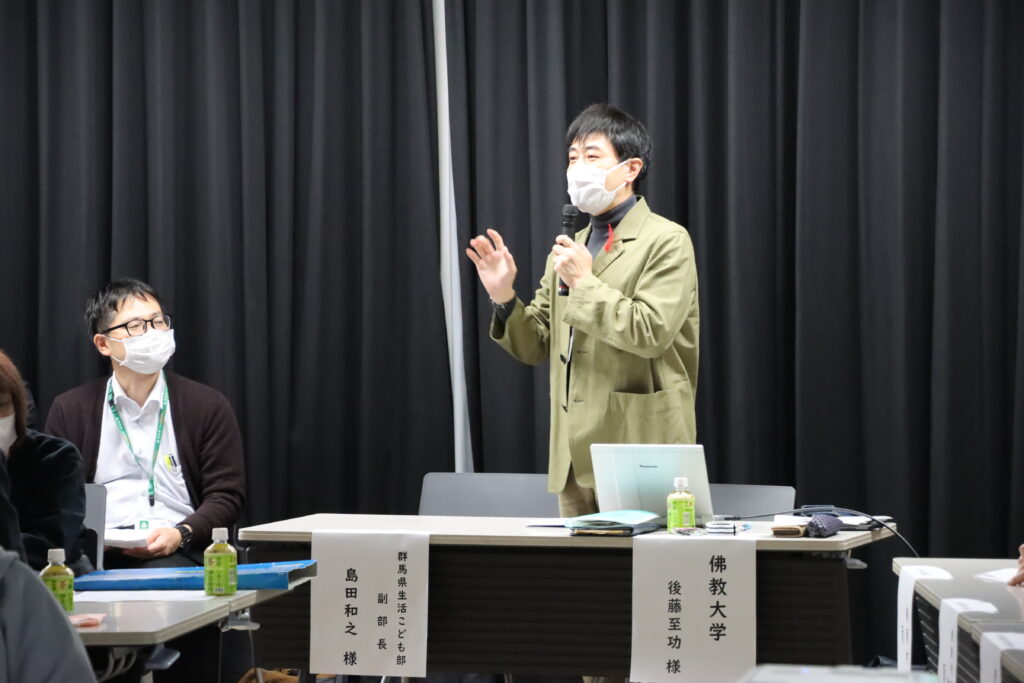

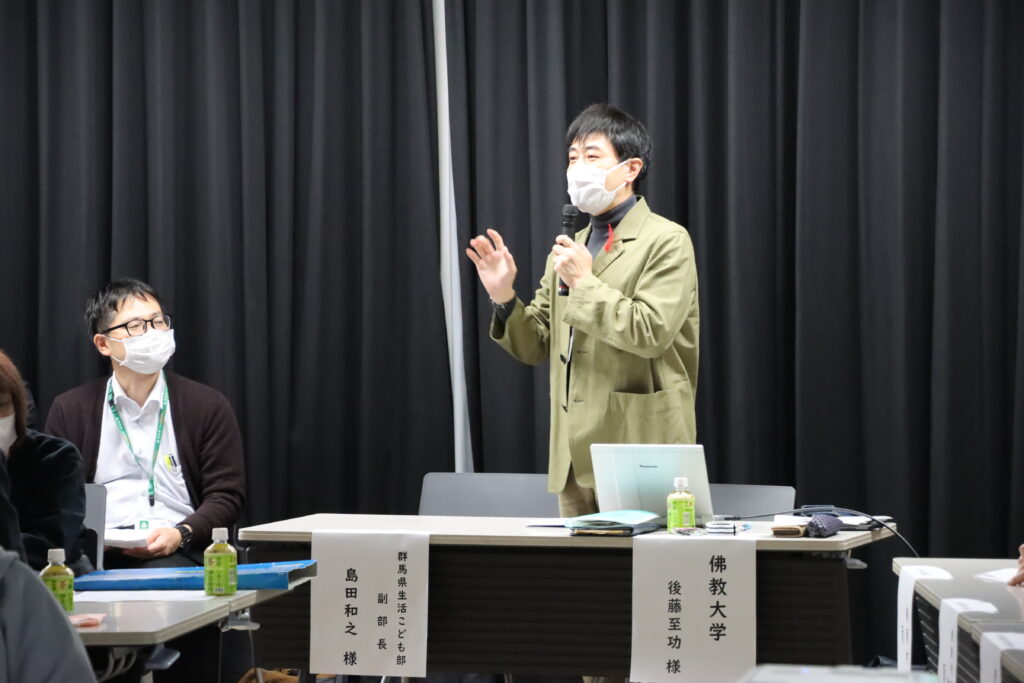

佛教大学キャリアサポーター専任講師 後藤至功先生が京都から来ていただきました。

遠路はるばるお越しいただき、ありがとうございました。

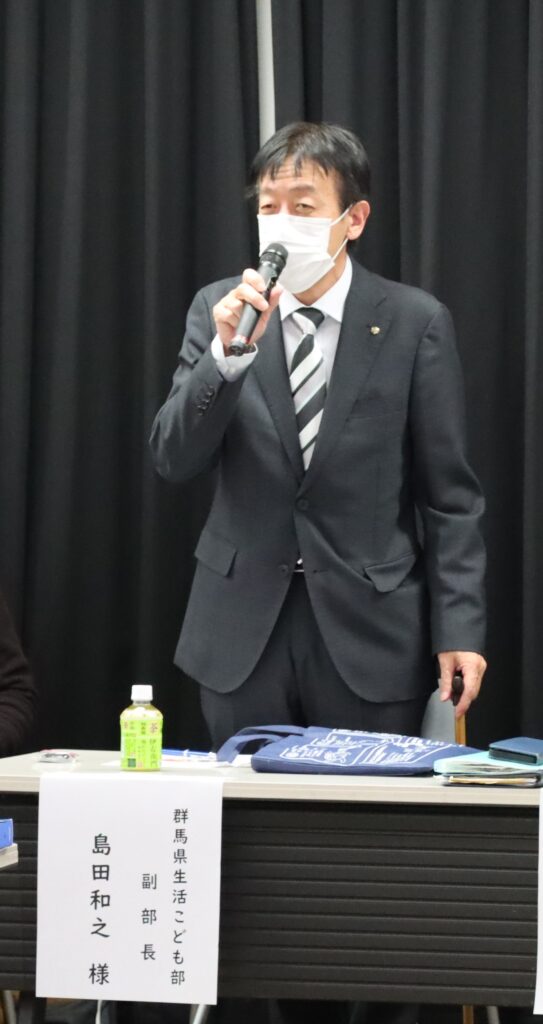

そのほかにも群馬県生活こども部 副部長 島田 和之 様

群馬県健康福祉部 健康保険課 地域福祉推進室 地域福祉係係長 池田 昌弘 様

群馬県総務部 危機管理課 避難対策係 係長 生方 聡 様、副主幹 唐澤 政徳 様

玉村町役場・玉村町社会福祉協議会の方々も視察にお見えになりました。

3日目は、広馬場地区の皆様、総勢88名の参加。

吉岡町役場・自治会・社会福祉協議会の方々が視察にお見えになりました。

群馬県健康福祉部 健康保険課 地域福祉係 地域福祉専門推進員 高橋 宗一様にご参加いただき、現在榛東村がおこなっている個別避難計画作成については、群馬県内では先進的であるとお褒めの言葉をいただきました。

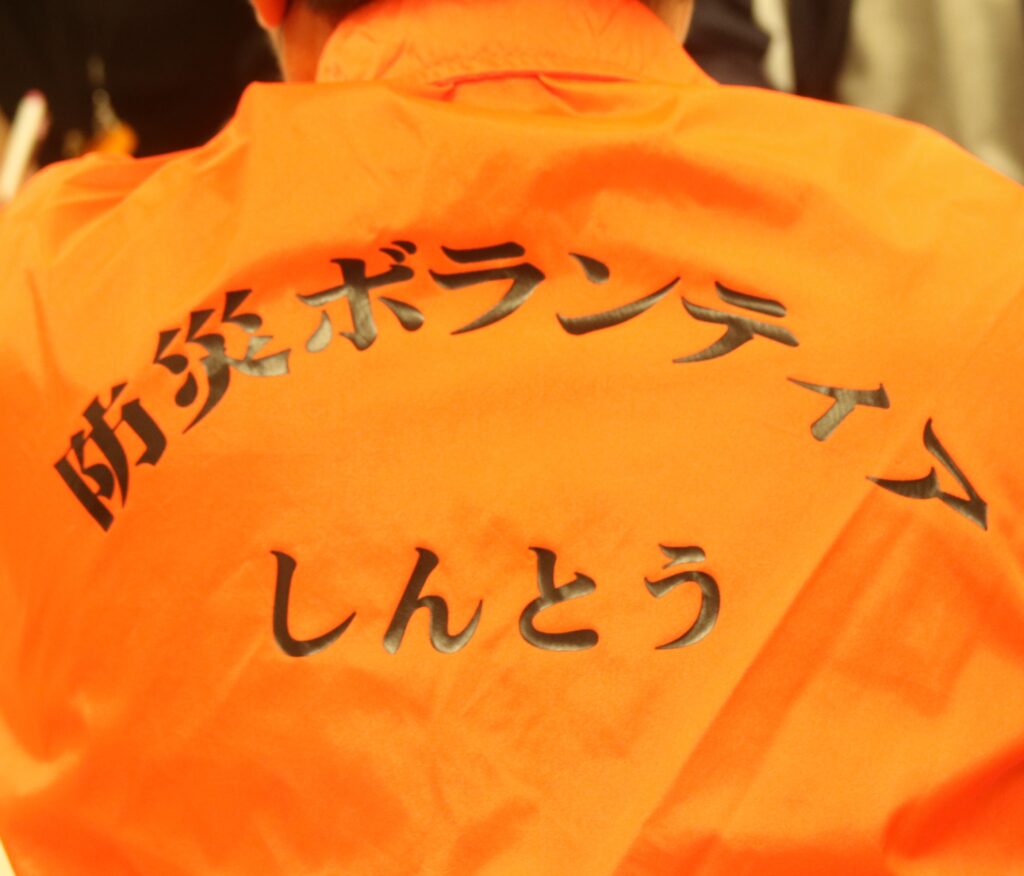

村内協力関係者

榛東村・榛東村教育委員会・榛東村自治会連合会・民生児童委員協議会・学校関係者・渋川警察榛東駐在所・消防団・防災ボランティアしんとう・北群渋川農業協同組合ほか

今回「住民支え合いマップ作り・個別避難計画作成策定」に村内関係者の方にご協力いただきました。この場をお借りしまして、改めて感謝申し上げます。

3日間で263名の方々に参加いただきました。

参加された皆様、ありがとうございました。

今後も安心安全な村づくり榛東村にご尽力いただきますようお願いいたします。

カテゴリー:夢ログ |

コメント(0)

-1024x635.jpg)

-1024x584.jpg)

-1024x640.jpg)